英雄台儿庄:烽火遗痕在 水乡新韵浓|山河壮歌

在台儿庄大战遗址公园内,一面斑驳的青砖墙引人注目。墙上清晰可见密集的弹孔,它们或大或小,或深或浅。这面弹孔墙曾是义丰恒商号南房的墙壁,

中国军队与日军在这里展开过激烈巷战。

在这场血战中,台儿庄一块不足一平方米的砖墙上竟留下94 个弹孔。这块砖墙现被陈列于中国国家博物馆。

累累弹孔正是1938年台儿庄大战的最深印记。

台儿庄大战遗址公园内的弹孔墙

英雄台儿庄:烽火遗痕在 水乡新韵浓|山河壮歌

1938年3月,距徐州仅30公里的鲁南军事要地----台儿庄笼罩在炮火声中。

日军企图攻占徐州,打通津浦铁路,连接南北战场,一气攫取中原。第五战区的中国军队采纳周恩来提出的“阵地战与运动战相结合的方针,守点打援,以达到各个击破的目的”的建议,在台儿庄布防阻击日军。

1938年3月24日,装备精良的日军第10师团在航空火力的支援下向台儿庄发起猛攻。

3月27日,日军11辆坦克冲破防线,城西北角告急!城内守军31师副旅长王冠五抄起大刀往缺口冲,身后跟着300多名敢死队员。

孙殿修老人是31师敢死队大刀队中的一员,于2014年逝世,在十二年前的一次采访中,老人曾讲道,当时,中国军队的武器装备简陋,弹药严重匮乏,没有足够的枪支,许多战士仅凭一把大刀御敌。孙殿修回忆,部队每天还要练习用大刀,大刀有四五斤重,碗口粗的树,一刀下去就断了。

台儿庄战役中中国军人使用的大刀

台儿庄战役研究会副会长郑学富采访过多位参战军人,据他们讲述,台儿庄战役是一场惨烈的肉搏巷战。

郑学富:日军占领的房间和中国军队这个房间正好是一墙之隔,他们就在墙上掏洞对着打,通过洞里面夺枪、扔手榴弹、挖枪眼。

战况最危急时,台儿庄四分之三阵地失守,但中国军队死战不退,以血肉之躯筑起防线,以不惧牺牲的勇气克敌制胜。义丰恒商号老板的后代李原经常听祖辈讲起袁家巷弹孔墙的来历。

李原:日军当时从北面进攻,中国军队在巷子南面展开反击,太爷爷商铺的南墙和东墙上,留下了许多蜂窝状的弹孔。

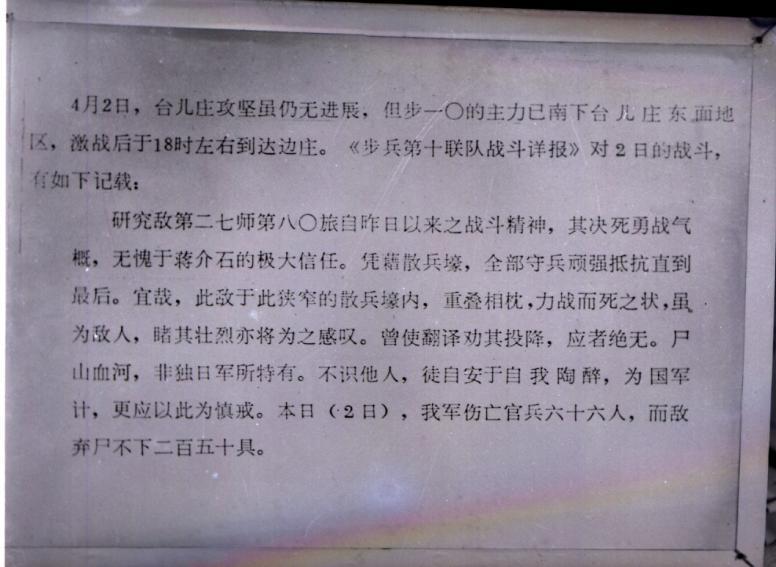

据日军战报记载,台儿庄中国守军“决死奋战之状历历在目”“士兵依靠堑壕顽强抵抗直到最后”,堑壕中“尸山血河”“睹其壮烈者亦为之感叹”。

日军战报

激战四昼夜后,1938 年 4 月 7 日,日军残部从台儿庄溃退。历经半个多月浴血奋战,中国军队歼灭日军1万余人,缴获大批武器装备,赢得台儿庄大捷。

民族生死存亡之际,在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线旗帜下,中华热血凝聚。台儿庄大战纪念馆馆长孔令欣介绍,台儿庄大战是一场全民的战争。

孔令欣:在这场战役当中第一次成立了民众动员委员会,常务主任是共产党人夏次叔。在台儿庄战役当中,群众抬担架,挖战壕,传递情报,发挥了很重大的作用。全民族、各党派共御外侮的一场民族之战。

李原回忆,在台儿庄大战时,城内的很多粮行毅然毁家纾难,开仓运出粮包,供守城军队筑街垒、修工事。

李原:当时掩体都是用米袋子做的,运河漂米。我太爷爷,把大豆、干货等家当都捐给中国军队了。当时不光他捐,整个台儿庄的一些老百姓都捐了东西,甚至有的连门板都捐出去了,是非常感人的。

百姓帮助中国军队输送军需物资

台儿庄战役鼓舞了全国人民抗战必胜的信心。此战的胜利是全国军民同仇敌忾,誓死御敌,决心为保卫祖国流尽最后一滴血的英雄气概的充分体现。

台儿庄战役后不久,毛泽东发表了著名的《论持久战》。他写道:“每个月打得一个较大的胜仗,如像平型关台儿庄一类的,就能大大地沮丧敌人的精神,振起我军的士气,号召世界的声援。”

87年过去,运河畔的台儿庄,战火硝烟早已消散,但关于那场战役的记忆不曾被遗忘。

义丰恒商号古宅的弹孔墙已成为台儿庄古城的一处重要参观点。这布满弹痕的砖墙承载着抗战精神,也激励着后人。李原听着长辈们讲的抗战故事长大,她选择留在台儿庄,从事红色文旅相关工作。

台儿庄大战遗址公园

李原:我看到了弹孔墙,因为是我祖辈生活过的地方,所以说我总是热泪盈眶。我想我要把老一辈讲的故事把它讲下去,要让后人知道咱们台儿庄,我一直有这个心愿。

2008年,台儿庄水乡运河古城重建正式启动,遵循 “留古、复古、承古、用古”的原则,保存了包括义丰恒商号的弹孔墙在内的多处抗战遗址,巧妙融入重建的历史建筑之中。台儿庄古城管委会原文史档案室副主任王密参与了当年古城规划。

王密:我们在重建时分为三条主线:运河文化、鲁南民俗文化、抗战文化。保留了里边的53处抗战遗址,利用这些遗址做了一些展馆,配套的相关演艺,开发党性教育课程,让这个城市既有这个既有运河文化,同时又保留了抗战的历史记忆。

台儿庄古城

如今,台儿庄古城内,弹孔墙与雕花窗棂共沐斜阳,运河舟影划过当年血巷。人们在领略千年运河的厚重底蕴时,亦能触摸战争伤痕,感念和平不易。据统计,台儿庄水乡运河古城从2010年开园至今,累计接待游客超过8700万人次。

天权链存证书

天权链存证书

加载更多评论